人定期去醫院做體檢,是司空見慣的事。但許多人不知道的是,土壤也需要定期“體檢”。

今年7月起,第三次全國土壤普查河北省外業調查采樣正式啟動。這是時隔43年后,河北再次對全省土壤進行全面“體檢”。

什么是土壤普查?土壤普查怎么查?土壤普查有什么意義?帶著相關問題,筆者對省農業農村廳等相關單位進行了采訪。

什么是土壤普查

10月8日,省地質礦產勘查開發局(以下簡稱省地礦局)下屬的省地質實驗測試中心,第三次全國土壤普查(以下簡稱“三普”)試點樣品制備任務實驗室內,技術人員正在根據《第三次全國土壤普查技術規程(試行)》和《土壤樣品制備與檢測技術規范(試行)》要求,在每批次土壤樣品中隨機插入1個平行樣品和1個質控樣品,并依次掃碼、轉碼,現場填寫《土壤樣品批次記錄表》,簽字留存。

作為河北省“三普”省級質量控制實驗室,目前該中心技術人員已經完成“三普”試點檢測樣品質控轉碼工作,共轉碼樣品6871件。這標志著我省“三普”試點工作已全面轉入樣品測試化驗階段。

為什么要進行土壤普查?

“土壤是發展農業生產的基礎。土壤普查,就是要查清土壤的類型、數量、質量等方面情況,為土壤的科學分類、科學改良、科學利用等提供理論依據。”省農業農村廳副廳長、省第三次土壤普查領導小組辦公室主任劉振洲告訴筆者。

“土壤普查既是一次對土壤的‘全面體檢’,也是守住耕地紅線、優化農業生產布局、確保國家糧食安全的重要基礎和前提。河北是農業大省,通過土壤普查摸清我省土壤資源‘家底’十分有必要。”劉振洲解釋。

那么,土壤普查都查些什么呢?

此次普查對象,是全省耕地、園地、林地、草地等農用地和部分未利用地的土壤。其中,林地、草地重點調查與食物生產相關的土地,未利用地重點調查與可開墾耕地資源相關的土地。

從普查內容來看,此次土壤普查還包括土壤性狀普查、土壤類型普查、土壤立地條件普查、土壤利用情況普查、土壤數據庫和土壤樣品庫構建、土壤質量狀況分析、普查成果匯交匯總等。

以土壤性狀普查為例,就是要通過土壤樣品采集和測試,普查土壤顏色、質地、有機質、酸堿度、養分情況等物理、化學指標,以及滿足優勢特色農產品生產的微量元素。在典型區域還要普查植物根系、動物活動,微生物數量、類型、分布等土壤生物學指標。

“三普”普查內容非常細、非常多,一方面是為了盡可能全面、詳細掌握土壤的各種情況,另一方面則是因為,距離上一次開展全國土壤普查已經太久。

據介紹,此前我國曾進行過兩次全國土壤普查。

第一次全國土壤普查(以下簡稱“一普”)開始于1959年,于1961年完成相關普查任務。通過這次普查,新中國初步建立了一個土壤分類系統,摸清了耕地資源分布與土壤基本性狀。

1979年,我國進行了第二次土壤普查(以下簡稱“二普”)。相較于“一普”,“二普”所用的時間更長,普查范圍更大,普查內容也更精細。

劉振洲介紹,“‘二普’按照農區1∶1萬、林區牧區等其他區域1∶10萬—1∶20萬比例尺圖件開展普查工作,留下了較為翔實的土壤數據。”

按普查開始時間計算,“三普”和“二普”之間隔了43年。

這40多年,既是我省經濟、社會發生巨大變革的時期,也是我省農業生產快速發展的時期。“40多年前,我省農業生產還是以人力、畜力主導,以小散戶種植為主;如今,我省農業生產已基本實現了機械化主導和規模化種植。”劉振洲說。

另一組更為直觀的數據對比是:1979年,河北全年糧食總產量僅為1779.5萬噸,2021年河北全年糧食總產量已達3825.1萬噸。

農業生產方式的巨大變化大大提高了糧食產量,但在一定程度上也可能帶來新的問題。“比如重視化肥、忽略有機肥造成糧田‘虛胖’,大規模農機作業造成的土壤壓實現象,以及大量旋耕造成的耕層變淺問題等。”專家分析。

“如今的土壤情況和‘二普’時相比,已經發生了很大變化。這使得‘二普’時的數據,已經不能完全反映當前土壤的真實狀況,難以支撐未來農業現代化和實現糧食安全的戰略目標。”劉振洲表示,在這種大背景下,啟動“三普”恰逢其時。

土壤普查怎么查

土壤普查的工作量如此巨大,具體怎么查呢?

“在‘三普’工作中,外業調查采樣是一個十分重要的環節。通常來說,一個點的土壤性狀可以代表類似的一片區域,我們通過挖掘點位土壤剖面、采集點位土壤樣品的辦法,可以了解土壤空間變化規律,實現以點帶面,進而支撐土壤資源管理。”省耕地質量監測保護中心主任蔡淑紅介紹。

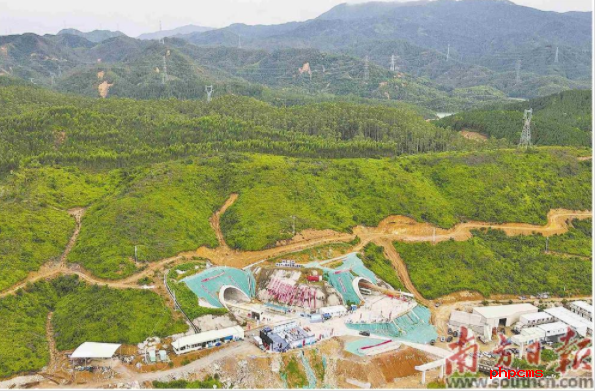

省地礦局第四地質大隊(以下簡稱地質四隊),是“三普”圍場項目區外業調查采樣作業單位之一。該項目區負責人布凡告訴筆者,他們此次負責的普查區域為圍場東部的朝陽地鎮、朝陽灣鎮、承德廟宮水庫等19個鄉鎮。

“先挖一個長寬約30厘米、深約20厘米的小土坑,土壤剖面露出后,將環刀刃口垂直壓入剖面土中。待環刀筒中充滿土壤樣品后,慢慢取出裝滿土樣的環刀,再仔細削去環刀兩端多余的土,并擦凈環刀,隨后立即加蓋、稱重,以免土樣里的水分蒸發……”布凡向筆者詳細描述了表層土壤樣品的采集過程。

定位選點、因勢挖窩、定重取土、照相取圖、現場提交……對這套煩瑣又嚴格的表層土壤取樣工作程序,地質四隊的技術人員已駕輕就熟。

在圍場東部片區的外業采集過程中,地質四隊共采集土壤表層樣品1035份,挖掘采集剖面土壤樣品12組。截至目前,他們已按計劃完成全部取樣工作,相關樣品已移送至下一個檢驗環節。

艱苦的外業調查采樣,只是“三普”龐大而復雜工作中的一項。在進行外業調查采樣之前,調查哪些土壤、需要哪些土壤數據、如何確定取樣點……這一系列工作,都要提前確定、落實。

根據國家有關部門統一安排,“三普”工作步驟具體包括8項:構建工作平臺、制作工作底圖、布設采樣樣點、外業調查采樣、內業測試化驗、數據整理分析、質量控制校核、成果匯交匯總等。

“前3個步驟,即構建工作平臺、制作工作底圖、布設采樣樣點,以農業農村部為主統一組織實施,各省按照農業農村部要求及時做好配合對接。”蔡淑紅說。

中間兩項,即外業調查采樣和內業測試化驗,則由各省(區、市)共同組織實施,主要以縣為單位組織專門隊伍到野外定點取樣、挖掘剖面,編碼后送專業機構進行測試化驗。

蔡淑紅告訴筆者,這兩項工作任務量非常大。“一方面是因為河北是農業大省,土壤類型豐富,需要普查的面積大、采樣點多。另一方面則是因為‘三普’要求的普查項目多。”

根據相關安排,“三普”覆蓋河北耕地、園地、林地、草地等農用地,以及部分未利用地,土壤面積2.3億畝,約占全省陸地總面積(2.8億畝)的82%。

這次土壤普查的內容有多廣泛呢?拿“三普”中新增的土壤生物調查來說,工作人員在野外調查時,不但要對土壤樣品進行記錄、收集,還要同時開展植物生長旺盛期土壤微生物、線蟲、蚯蚓等土壤生物的生物量、活性、多樣性和功能調查,以此來評估重要土種的土壤健康狀況,提出土壤耕地質量提升的生物學管理對策。

初步估算,“三普”期間河北共需調查采集土壤樣品約11萬份,挖掘土壤剖面3000個左右,形成調查、分析、化驗等數據1300萬項次。這兩項工作完成后,才能進行最后3項,即數據整理分析、質量控制校核以及成果匯交匯總。

要完成如此龐大的工作量,必須合理安排任務的時間節點。根據國家有關部門“一年試點、兩年鋪開、一年收尾”的進度安排,我省制定了2022年啟動、2023至2024年全面鋪開,2025年進行成果匯總收尾的工作計劃。

截至目前,永年區、鹿泉區、南皮縣、永清縣、灤州市、圍場滿族蒙古族自治縣等6個試點縣(市、區)的外業調查采樣和內業測試化驗工作已經完成,計劃于今年年底前完成試點任務并提交試點工作總結。

“我省‘二普’用了10年完成,‘三普’的普查項目、預期成果是‘二普’的三四倍,時間卻只有4年,時間很緊、任務很重。”蔡淑紅表示。

土壤普查意義重大

“二普”和“三普”之間,間隔了40多年。一些人不免產生疑問,這40多年里,我們沒對土壤進行過監測嗎?

答案是否定的。事實上,各種層面、各種規模的土地監測和調查工作一直都在進行著。

中科院欒城農業生態系統試驗站始建于1981年,試驗站擁有完全產權土地417畝,是國家生態系統觀測研究網絡(CNERN)臺站。

這里建設了標準規范的觀測場與長期觀測采樣地,配置了先進的監測儀器,有完善的、專業配置齊全的監測技術隊伍。長期以來,該試驗站根據農田生態系統水分、土壤、氣象和生物監測規范以及野外田間試驗要求,為區域生態評估和科學研究提供了穩定、可靠的數據支撐。

在我省,類似的農業試驗站不止一座。

近年來,我省耕地質量長期定位監測點從無到有,至今已發展至1000個,形成了較為完善的監測網絡。此外,我省農業農村部門還每年定點開展作物栽培、水肥管理、作物產量、耕地質量的監測,分析監測數據、發布監測報告,提出保護提升對策建議。

“除這些固定的農業試驗站外,近年來我省根據國家有關部門安排,還做過不少國土資源以及耕地方面的調查,比如全國國土調查、耕地質量等級調查、土壤污染調查等。”蔡淑紅說。

在眾多調查中,耕地質量等級評價可能是和農業及耕地最直接相關的一次大規模專項調查。2016年12月30日,我國首部耕地質量等級國家標準《耕地質量等級》正式實施。2019年,農業農村部依據《耕地質量等級》《耕地質量調查監測與評價辦法》,組織完成全國耕地等級調查評價工作,將全國20.23億畝土地,從高到低劃分為10個等級。

既然長期的局部監測和各種國土資源專項調查一直在進行,為什么還要開展“三普”呢?

“因為上述調查,并不能滿足國家對全面掌握土壤數據的需求。”劉振洲介紹,“這些調查和監測,或者目標比較單一,或者指標不全,或者覆蓋面有限。”

比如啟動于2017年的“國土三調”,其調查對象是我國全部陸地國土,而不是專門針對土壤。耕地質量等級評價,則主要調查監測與糧食產量直接相關的指標。

“三普”最終完成后,會形成以下四個方面主要成果:第一是土壤剖面為主的樣品庫,普查一次不容易,許多樣品也非常珍貴,值得保留下來;第二是數據庫,包含數據、圖片、影像等;第三是圖件,包括各種不同的圖件,如土壤類型圖、屬性圖、專題圖等;第四是兩個總結報告,技術報告和工作報告。

這些包羅萬象的土壤普查成果形成后,對我省未來農業的發展意義重大。

“首先是對保障糧食安全具有重要意義。作為全國第六大糧食主產省,我省肩負著保障國家糧食安全的重任。全面查明土地資源利用現狀與地力特征、土壤障礙及健康狀況,有助于科學制定土地利用規劃,提出土壤改良對策,明確糧食產能提升路徑,為守牢耕地紅線、夯實糧食生產基礎提供基礎數據和信息。”蔡淑紅表示。

同時,作為最大的陸地有機碳庫,土壤的碳固定作用對緩解氣候變化意義重大。因此,“三普”的開展十分有利于我們進一步了解土壤固碳能力,發揮土壤在環保、生態等方面功能,促進“碳中和”,為全面建設美麗河北提供生態支撐。

多省份已出臺土壤污染防治條例

近日,《北京市土壤污染防治條例》全文公布,將于2023年1月1日開始施行。

2016年5月底,國務院印發《土壤污染防治行動計劃》(又被稱為“土十條”),提出“以改善土壤環境質量為核心,以保障農產品質量和人居環境安全為出發點,堅持預防為主、保護優先、風險管控”的土壤污染防治總體思路,并明確要求地方各級人民政府按照國家部署,結合地方實際,編制發布土壤污染防治工作方案并報國務院備案。

記者梳理發現,為持續深入打好“凈土保衛戰”,近4年來,全國已有河北、湖北、山東、北京等15個省(區、市)制定出臺地方性的土壤污染防治條例。此外,四川等省份的地方性條例也正在制定過程中。

土壤環境專家介紹,相比大氣、水等有形污染,公眾對土壤污染的感受沒有那么明顯,但其實土壤污染也關乎公眾的生命與健康。“我們的食物來自土壤,我們居住在土地上,各種污染物質可能因為食物鏈而進入人體。雖然土壤污染不像大氣污染、水污染那樣有明顯的感官性狀,但土壤污染的潛伏性、累積性很強。”

記者注意到,在各地制定的土壤污染防治條例中,多數都將最高罰款限額提高到了200萬元。其中,北京市規定,土壤污染或相關處置情況未及時上報或發現污染后未及時妥善處置造成嚴重后果的,最高將處200萬元罰款;河北省規定,向農用地排放重金屬或者其他有毒有害物質含量超標的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾礦、礦渣等的,情節嚴重的,處50萬元以上200萬元以下罰款,并可以依法將案件移送公安機關。

“立法對預防新增污染的效果是很顯著的。”中國科學院地理科學與資源研究所環境修復中心主任、環境修復與資源工程研究室主任陳同斌認為,立法一方面強調了土壤污染問題的嚴重性,另一方面也通過嚴格的法律懲處措施提高了違法行為的代價。

2022年4月,生態環境部對外發布信息介紹,“十三五”期間“凈土保衛戰”取得了積極成效,土壤污染加劇的趨勢得到初步遏制。到2020年底,我國已順利完成“土十條”規定的目標任務,全國受污染耕地安全利用率達到90%左右。

據介紹,從“十三五”的技術試點經驗來看,受污染耕地的修復成本比較高,難以大面積推廣。因此,“十四五”期間將繼續堅持風險管控的思路,強化對土壤污染的防治和安全利用要求,以實現到2025年,我國受污染耕地安全利用率達到93%左右的目標。

免責聲明:以上內容為本網站轉自其它媒體,相關信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網觀點,亦不代表本網站贊同其觀點或證實其內容的真實性。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。